2021-03-10 11:53:29來源:藥智網/三葉草瀏覽量:739

2021年全國兩會正在如火如荼的召開中,醫藥行業作為民生健康支柱產業,話題熱度一直是全民關注的焦點,今年醫藥人如何勠力踐行健康中國的使命,哪些醫藥熱詞最受關注與熱議?又透露出怎樣的發展趨勢?一起看看。

醫藥創新

隨著醫療改革的深入推薦,我國醫藥企業逐漸轉型為以研發投入為主的創新型精細化企業,醫藥創新話題近年一直居高不下,兩會上,醫藥創新當仁不讓,“醫藥創新”成為關注的焦點,軍事科學院院士陳薇建議,建設我國生物安全科學和產業創新中心,保證“做出好藥,能掙錢”的機制存在,激勵企業創新;華海藥業總裁陳保華健全“專利鏈接”制度體系;人福醫藥董事長李杰認為,應給研發“創新藥”特定稅收優惠;貝達藥業董事長丁列明建議創新監管措施杜絕網售處方藥“濫用”風險;進一步加快藥品審評審批。

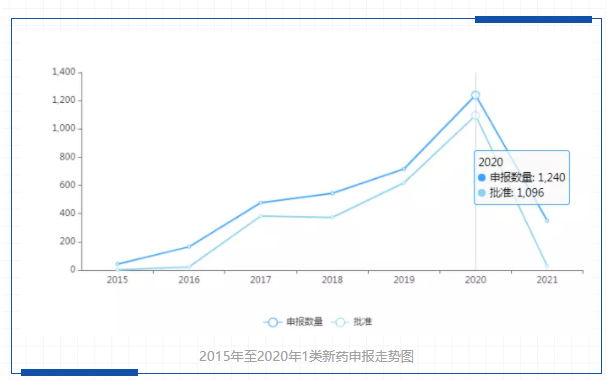

近年來,國家一直鼓勵和支持創新藥的研發,加速創新藥審評審批,據藥智數據統計,2020年CDE共受理1類創新藥受理號1240個(其中報臨床1149個,報生產48個),獲批準的1096個,創歷史新高。此外, 2020年12月28日,2020年版醫保目錄正式公開,有119種新藥入圍,包括談判調入的96種獨家藥品和直接調入的23種非獨家藥品,國家助力推進創新藥可及性,創新發展加速度。

生物醫藥

中國新藥研發已駛入快車道,近年生物醫藥產業發展迅速,成為醫藥產業“新風口”。多位企業代表委員建言獻策:齊魯制藥總裁李燕建議,盡快出臺專門支持生物醫藥產業發展的高層級政策,鼓勵生物制藥鏈條上的國產替代;榮昌制藥董事長王威東建議取消獲批上市生物創新藥參與國家醫保談判的時間限制,實現藥品獲批與醫保準入緊密銜接;圣湘生物董事長戴立忠表示應積極扶持具有強大創新能力的生物醫藥龍頭企業,打造具有國際競爭力的拳頭產品和龍頭企業...

事實上,國家已將生物醫藥行業作為國民經濟的支柱產業之一大力發展,據公開數據顯示2019年國內生物醫藥市場規模達3172億元,據弗若斯特沙利文報告,未來國內生物藥市場規模將快速擴增,市場規模有望于2023年達到6400億元以上。

自2019年復宏漢霖的利妥昔單抗獲批上市后,(中國首個生物類似藥)國產生物類似藥迅速發展,與此同時中國生物藥行業也邁入高速發展時期。據藥智數據,2020年CDE生物制品新藥受理號達404個,其中報生產的新藥受理號59個;2020年全年有51款生物制品批準生產或進口,同比2019年增長54.54%,國內創新生物制品加速上市,正逐步走向成果收獲期。

值得提及的是,2020年新冠疫情爆發,我國對于新冠疫苗研發速度更是彰顯國內生物醫藥技術的進步與先進性。此外,2020年新版醫保目錄調整,作為時下最具熱門的品種PD-1/PD-L1,國產4款PD-1抑制劑全部進入醫保行列;今年年初國家藥監局發布《生物類似藥相似性評價和適應癥外推技術指導原則》,進一步規范和指導生物類似藥開發和評價,無疑不是證明生物醫藥在國內發展越來越成熟,生物制品醫藥產業的“新風口”。

新冠疫苗

新冠疫情持續,新冠疫苗一直是全民關注的焦點,兩會期間,代表委員們從不同渠道發出聲音。中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮加強新冠病毒毒株變異監測追蹤,建立國家級病毒毒株庫;軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、中國工程院院士陳薇委員建議,建設特需疫苗國家技術創新中心;康希諾生物首席科學官朱濤建議監測已接種新冠疫苗人群的抗體水平;建議圍繞疫苗研發生產關鍵環節進行技術攻關,實現疫苗產業全鏈條原材料全部國產化;同時建議發改委和工信部加強技術支持疫苗平臺及研發中心建設,發展針對疫苗的研發、生產、評價等全鏈條全覆蓋的技術平臺......

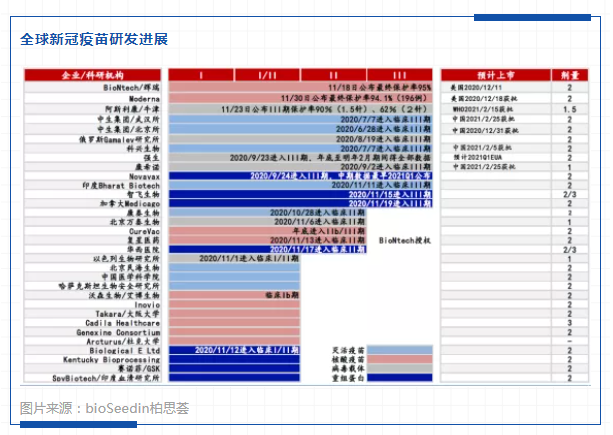

截至目前中國已經附條件上市了四款新冠疫苗,其中三款滅活疫苗,一款腺病毒載體疫苗;分別是國藥中生北京研究說的新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero細胞)、科興生物的新型冠狀病毒滅活疫苗、康希諾生物的重組新型冠狀病毒疫苗、以及國藥中生武漢研究所的新型冠狀病毒疫苗(Vero細胞);公開消息顯示,目前我國有5條技術線16個疫苗正在臨床研究中,其中已有6個疫苗處于III期臨床試驗階段。

目前全球多個國家都在努力研究和加大生產新冠疫苗。全國政協十三屆四次會議新聞發布會上,大會新聞發言人郭衛民表示,截至2月底,我國累計接種新冠疫苗達到了5200多萬劑次,中國向69個國家和兩個國際組織提供疫苗援助,并向28個國家出口疫苗,未來將有約100個國家會用上中國產的新冠疫苗。

中醫藥發展

近年來,國家高度重視中醫藥事業發展,“十四五”規劃提到全面推動“健康中國”,堅持中西醫并重,積極發展中醫藥事業。在今年兩會期間,多位代表委員就傳承發展中醫藥發展建言獻策:中國中醫科學院副院長唐旭東委員建議,開展國內中醫藥古籍資源普查;好醫生集團董事長耿福能建議建立藥材追溯體系;揚子江董事長徐鏡人建議建立符合中醫藥特色發展的中藥審評審批機制,建立中藥質量評價標準體系;此外,多個委員建議加快中成藥進入藥品集中采購步伐,建立符合中醫藥特點的集采模式......

中醫藥,中華民族的歷史瑰寶,尤其在新冠疫情期間,中醫藥在抗疫中發揮了舉足輕重的作用,中醫藥傳承發展是一件大事。2017年7月1日,《中醫藥法》正式實施,彰顯了國家對中醫藥發展的重視;十四五綱要提出打造20個左右國家中醫藥傳承創新中心,20個左右中西醫協同旗艦醫院,20個左右中醫疫病防治基地,100個左右中醫特色重點醫院,形成一批中醫優勢專科;今年2月,國務院辦公廳印發《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》,通過28條政策措施全面加大對中醫藥的政策支持力度和投入力度,中醫藥大健康產業已成為巨大的市場藍海,新華社更是時評,中醫藥大發展正逢其時。

互聯網+中醫藥

今年兩會,政府工作報告提出要堅持中西醫并重,實施中醫藥振興發展重大工程,發展“互聯網+醫療健康”,而兩會期間“互聯網+中醫藥”熱詞刷屏,多位代表委員就“互聯網+中醫藥”發展建言獻策,提出借助互聯網建設“中醫藥+”傳染性疾病或重大疫病中醫管理平臺、建立智慧中醫藥社區衛生服務平臺;大力發展中醫藥電子商務,實現線上預約、等候就診、在線繳費、自動煎藥、智能配送,實現標準化和電子化,促進中醫藥產業的創新發展。

為何“互聯網+中醫藥”會受到熱捧?事實上2015年,“互聯網+”行動計劃提出后,“互聯網+中醫藥”的熱度就已經在漸漸上漲。“互聯網+中醫藥”簡化了就診流程,可以實現不出門皆可完成接診,智能導診和分診,可以將患者主訴癥狀與醫生擅長領域做精確匹配,與優質醫療資源的連接更方便,足不出戶就能實現與一二線頂級專家進行交流,同時從繁瑣的抓藥到煎服都能實現一鍵智能替代服務;在科技創新,智能化越來越發達的情況下,“互聯網+中醫藥”促進了中醫藥資源的下沉,煥發中醫藥的新活力,注入新動力,釋放巨大發展空間,持續推動中醫藥文化傳承、提高中醫藥科技水平,從而促進中醫藥振興。

信息來源:新華網、人民日報、財聯社、央視財經、證券時報、E藥經理人等

聲明:本文系藥方舟轉載內容,版權歸原作者所有,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本平臺觀點。如涉及作品內容、版權和其它問題,請與本網站留言聯系,我們將在第一時間刪除內容!